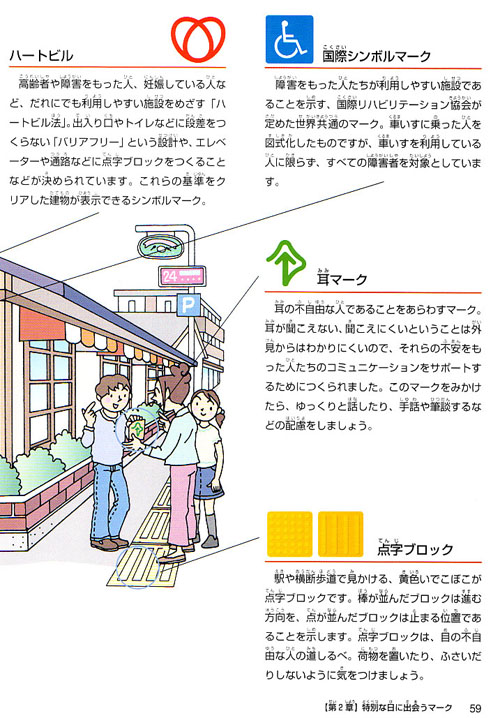

耳マーク

耳マーク

Ear symbol

聞こえが不自由なことを表すと同時に、

聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです

【耳マーク ニュース】

看護師の求人/転職/募集情報サイトで耳マークグッズが紹介されました

2月27日(火)からファミリーマートのアプリ「ファミペイ」に「耳マークボタン」(お買い物サポート機能)を追加

「耳マーク啓発用動画」三部作を公開しました!

7月23日(日)から全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等で「コミュニケーションボード」を 導入

耳マーク啓発ポスター最優秀作品が決定しました!

10月1日から「耳マーク啓発ポスター」募集開始

8月30日(火)から全国のローソン店舗にてレジカウンターに「耳マーク」を表示した指差しシートを設置 ~コロナ下のマスク生活でお困りの聴覚障がい者の方への対応~

「耳マークの歌」作詞コンクール最優秀作品決定

紀の国わかやま文化祭2021・白良浜deひらひらTシャツアート展

第17回ACジャパン広告学生賞グランプリ『聞こえるやさしさ』に「耳マーク」が!

【耳マーク活用事例】

耳マーク部より耳マークグッズグッズを活用した事例をご紹介いたします

第1弾 ・耳マーク付き・手作り布マスクのご紹介

第2弾 ・好みのネームホルダーで個性的な「耳マークカード」に!

第3弾 ・汎用マスクでお手軽「耳マークマスク」

第4弾 ・耳マークスタンプを作りました

第5弾 ・耳マーク 「イヤリング」「ストラップ」「グラス」を販売しています

第6弾 ・ミーミちゃん&メーメちゃんZoom用背景画像を作成しました

第7弾 ・耳マークのジュエリーを販売しています

第8弾 ・耳マークグッズ新商品(クリアファイル)販売開始のお知らせ

第9弾 ・耳マーク啓発ポスターの掲示にご協力いただいた皆さま

第10弾 ・ユニークな耳マークキーホルダーを販売しています

耳マークグッズ

全難聴では耳マークを社会一般に認知してもらい、理解が求められるように、耳マークグッズを作成し啓発をはかっています。

◆耳マークグッズ (表示板・シール・カード・バッジ・FAX用紙・メモ帳・ポスターなど)

※頒布している耳マークグッズを購入いただき、設置する等の場合の「利用申請」は不要です。

※加盟協会の一部では、耳マークグッズを販売しております。

ご地元の加盟協会にお問い合わせいただくか、当HP「加盟協会一覧」より各加盟協会のHPをご覧のうえお問い合わせください。

ただし、現在は業務を縮小または休業しているところもございます。

まずは各加盟協会にお問い合わせください。

なお、以下の加盟協会ではHPで耳マークグッズを販売しております。

(特)千葉県中途失聴・難聴者協会

(特)東京都中途失聴・難聴者協会

(特)愛知県難聴・中途失聴者協会

ヒアリングループマークについて

全難聴では、聴覚障害者の補聴援助システムとして全国的に活用されている「磁気誘導ループ」の呼称を平成29年8月21日より変更いたしました。

旧名称「磁気誘導ループ」 → 新名称 「ヒアリングループ」

これは、「磁気」という言葉がペースメーカーや医療機器等に悪影響を及ぼすと誤解されがちなこと及び2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピックへ向けて、海外へこのシステムをアピールするための改称でもあります。

この変更に伴い、従来の「T付き耳マーク」を「ヒアリングループマーク」に変更しました。

新名称の周知にご理解とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

ヒアリングループマーク利用申請書(Word版)

※ヒアリングループマーク:補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘導コイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマーク

※耳マーク利用申請は下の「耳マークの利用について」からご覧ください

耳マークについて

- 耳マークについて

- 耳マークの普及趣旨

- 耳マークの紹介記事

- 耳マーク普及の例

- 耳マークの歴史

- 耳マーク30年(2010年度版) ※ビデオ形式データです

- 耳マークの利用について 申請手続き方法など ※加盟協会は報告手続き方法

- 耳マークの説明文 事例

- 耳マーク管理規定

- 耳マーク画像

耳マークについて

「聞こえない・聞こえにくい」と、日常生活の上で人知れず苦労をします。

聴覚障害者は、障害そのものが分かりにくいために誤解をされたり、不利益なことになったり、危険にさらされたりするなど、社会生活の上で不安は数知れなくあります。「聞こえない」ことが相手に分かれば相手はそれなりに気遣ってくださいます。

目の不自由な人の「白い杖」や「車イスマーク」などと同様に「耳が不自由です」という自己表示が必要ということで、考案されたものが耳マークです。

耳に音が入ってくる様子を矢印で示し、一心に聞き取ろうとする姿を表したものです。

耳マークは「きこえない」ために様々な場で苦渋を味わった難聴者が考案したアイデアであり聞こえの向上、保障を求めていく積極的な生き方の象徴であります。

なお、これまで「耳のシンボルマーク」と称してきましたが「耳マーク」の表記に統一することと致しましたので、印刷物やグッズ等の表記も順次文言を訂正してまいります。

耳マークの普及趣旨

- 公共機関、各関係機関の窓口や病院などで、後回しにされたり危険な目に遭わないために

- 聴覚障害者の実態を社会一般に認知してもらい、理解を求めていくために

- 聴覚障害者が自主的に「耳マーク」を装着し、住みよい社会への協力を求めていくように

耳マークの紹介記事

2005年10月3日付け 朝日新聞「天声人語」

「耳マーク」をご覧になったことがあるだろうか。役場や病院で窓口に掲げているところがある。

「耳の不自由な方は筆談します」というような文言が添えられている。一方で、耳マークのカードやシールを持ち歩いている人がいる。そこには「耳が不自由です」と書かれている▼普及活動をしているのは全日本難聴者・中途失聴者団体連合会だ。耳マーク部長を務める長田由美子さん(61)は「聴覚障害は外見ではわかりにくい。人生の途中で耳が不自由になった私たちは、普通に話せるので、なおさらです」という。耳マークを身につけることで、障害を周りの人に知ってもらう。窓口に置いてもらえば、筆談を頼みやすい▼とはいえ、それほど知られているとはいえない。「理由の一つは、中途での失聴者や難聴者が自分の障害を隠しがちだからです。私もかつてはそうでした」▼長田さんは幼い頃に中耳炎を患い、徐々に聴力が落ちた。出産後、補聴器をつけた。聞き取れなくても聞こえるふりをしていた。転機になったのは8年前、父を亡くした時だ。葬儀の後、親族の間でどんどん話し合いが進んでいく。「私はわからない」と声を荒らげてしまった。その時、ようやく難聴という障害を受け入れることができた▼一口に聴覚障害者といっても障害の状況は同じではない。手話や筆談など意思疎通の手段も様々だ。足並みは必ずしもそろわない▼それでも、長田さんは外出にはいつも耳マークのバッジをつける。一人でも多くの人に聴覚障害者の実情を知ってもらいたいからだ。(転載許諾済み)

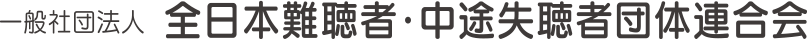

社会のきまりがわかるマークの辞典(PHP研究所 編) P.59より転載

独立行政法人福祉医療機構「いきいきチャレンジ 2005春」より転載

耳マーク普及の例

- 行政の場合

- 表示板の複製等の利用申請

市役所・町役場の窓口 - チラシ、冊子、ポスター

福祉や障害者に関わる広報活動 - 公共機関の場合

- 表示板、カード、シール

図書館、病院、銀行、社協、駅、議会など - 民間の場合

- 表示板、ポスター、ステッカー

耳鼻咽喉科、生協、薬局、映画館のチケット売り場、要約筆記サークルなど - 難聴者協会の場合

- 表示板、ポスター

人工内耳説明会のポスター、協会の啓蒙ちらし、ポスター、協会の案内など

耳マークの歴史

耳マーク発案者 高木 四良(たかぎ しろう)氏(名古屋市中途失聴・難聴者福祉連合会)

マークデザイナー 星野 善晃(ほしの よしあき)氏(名古屋市)

-

昭和50年05月

名古屋市聴覚障害者福祉連合会難聴部で「耳のシンボルマーク」を考察

-

昭和50年10月

名古屋市で「耳のシンボルマーク」を制定

-

昭和51年05月

日身連札幌大会で全国統一を提案決定

-

昭和52年10月

岡山県で「標示物」として公認、京都・高知県等徐々に広がる

-

昭和53年07月

愛知県民生部も「標示物」として制定

-

昭和53年09月

大阪ろう協、聴言協も同様にマークの採用を決定

-

昭和53年09月

京都ろう協は市難聴協と話し合いの上、同様に耳マークを採用決定

-

昭和53年11月

第1回全難聴研究大会が名古屋市で開催され、全国統一を提案し街頭パレードをし、NHKで放送された

-

昭和54年耳の日

岡山難協、ろう協と共に街頭パレードを実施、市民に訴える

-

昭和54年05月

日身連京都総会で、耳マーク全国統一議案が可決され、厚生省、その他へ陳情

-

昭和55年07月

「日本聴力障害者新聞」に世界共通マークとして、世界ろう連が決めたマークを発表、傘下団体に行政の公認を求めるよう指示がでる

-

昭和57年10月

NTT東海支社に依頼し、公衆電話シルバーホン「めいりょう」に耳マークを貼付していただく(東海三県)

-

昭和60年10月

色・形等において差異あり、全国統一基準を設定する

-

昭和62年08月

基準マーク全種類を、カラー印刷し、全難聴加盟協会に運動資料として配布する

-

昭和63年05月

全難聴重点目標として、耳マーク普及の完全実施を承認

-

平成15年04月

耳マーク考案者の高木四良氏ご遺族である著作権継承者の高木夫人から、書面をもって正式に譲渡を完了した

-

平成15年07月

文化庁に「耳マーク」譲渡登録完了 『耳マーク登録番号19363号の1』

-

平成15年12月

全難聴理事会で耳マーク利用・管理規定が承認されこの規定に基づき、当連合会が「耳マークの利用と管理」を進めていくことになる

参考

-

昭和32年

1957年・耳の日設定

-

昭和50年

1975年・耳マーク 名古屋市制定(全国で最初)

-

昭和53年

1978年・第一回耳マークの普及 パレード

《全難聴耳マーク部普及運動資料より》

耳マークの利用について 申請手続き方法など

- 耳マークの位置づけについて

- 「耳マーク」は社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の団体マークではありません。また中途失聴・難聴者を表すマークでもありません。

聞こえない人々の存在と立場を社会一般に認知してもらい、コミュニケーションの配慮などの理解を求めていくためのシンボルです。

耳マークの著作権について「耳マーク」の著作権は当会が持っています。2003年7月8日付けで文化庁に登録されています。

著作物の題号「耳マーク」

登録番号「第19363号の1」耳マークの利用について1.申請、許諾、および許諾に基づいた耳マークの利用に当たっては手数料・利用料は不要です。

2.耳マークを書籍やパンフレット・ポスター等の印刷物に印刷したり、建造物等に表示あるいはホームページ等の媒体に表示する際には当会の許諾が必要です。

3.利用を希望される方は「利用申請」を行ってください。

4.当会では耳マークを使用したグッズを販売しております。頒布している耳マークグッズを購入いただき、設置する等の場合の「利用申請」は不要です。

※耳マークを複製して商品として販売することは原則として認められません。福祉施設等での製作販売の場合はご相談ください。

【加盟協会の方へ】加盟協会として利用する際は申請不要です。実物見本または写真撮影したものを添付の上報告書を提出してください。

(加盟協会「耳マーク」利用報告書)

利用申請方法

-

月 火 水 木 金 土 日 (火)返信 16:00〆

当日中返信(木)返信 16:00〆

当日中返信(火)返信 (火)返信 (火)返信 16:00以降

(木)返信16:00以降

(火)返信 - 利用申請書に必要事項を記入の上、全難聴事務局宛メール、FAXまたは郵送でお送り下さい。(事務局サイト)

メールアドレス:

FAX:03-3354-0046 - 様式1 耳マーク利用申請書(Word版)

-

- 実物見本または写真撮影したものを添付可能な場合は、1セットをお送りください。

- 利用申請書受領後、申請内容を確認し、1週間以内に利用許諾のご連絡を致します。

もしメールで申請いただいた場合こちらからの返信がない時は、メールが届いていない可能性があります。

その場合は他の方法でご一報ください。 - 利用申請の承諾後、当会ホームページにて“利用申請受付実績”として公表させていただく予定です。

万一、貴社(組織)名、利用申請事実等の公表に差支えがある場合はご一報下さい。

また耳マークの実際の活用の様子を「耳マーク活用事例」として一般に向けてご紹介する目的で、HP内へ画像の掲載のお願いをしております。

公開について不都合がなければ、ご了承をお願いいたします。 (個人の活用を除く) - 「耳マーク」データをご所望の場合は利用申請書をご提出の際に全難聴事務局にお申し出ください。

- お急ぎの場合は期限等をお知らせください。

- 個人や店舗等で耳マークの複製品のネット等での販売を目的とした利用申請が増えていますが、利益を目的とした販売での利用申請は原則として認められません。福祉施設等での作製等の場合はご相談ください。

- 申請をしていただく上でのお願い

- ・できるだけ、耳マーク画像のそばに「耳マーク」という文字を入れてください。小さくてもかまいません。

一般の方への理解がすすむようにとの意図です。 - ・耳マークの色は基本的には緑を使用してください(緑色以外の利用も可。お申し出ください。)

・「耳マーク」画像の縦横の比率は変えないでください。比率を変えない状態での拡大縮小はOKです。

・利用期間については「期間の定めなし」で受け付けることもできます。

耳マークの説明文 事例

耳マーク:聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです

窓口等に表示する表示板や掲示板、ポスターはこちらをご参考にしてください

「耳マーク」窓口等表示用データ

※こちらのデータをご利用の場合は耳マーク利用申請書(Word版)をご提出ください

※『「耳マーク」窓口等表示用データ』は「耳マーク」画像部分を縦横の比率を変えないように拡大縮小してお使いいただくことをお守りいただければ他の部分はご自由に加工していただいて構いません

例)社名や施設名、キャラクター等を入れて表示する

呼びかけ文や説明文を場面に応じて加筆修正する

- 【例1】

-

◆耳マーク◆

このマークは「耳が不自由です」という自己表示が必要ということで考案されたものです。耳に音が入ってくる様子を矢印で示し、いっしんに聞き取ろうとする姿を象徴したものです。この矢印の意味は、聞こえない、聞こえにくいすべての人々にとって、聞こえの向上、保障を求めていく積極的な生き方の象徴です。

「聞こえない・聞こえにくい」と日常生活の上で人知れず苦労します。

聴覚障害者は、障害そのものが分かりにくいために誤解されたり、不利益を受けたり危険にさらされたりするなど、社会生活のうえで不安は数知れなくあります。「聞こえない」ことが相手にわかれば相手はそれなりに気遣ってくれます。目の不自由な人の「白い杖」や「車いすマーク」と同じように、耳が不自由ですという自己表示が必要ということで考案されました。 - 【例2】

-

◆耳マークの意味は・・・?◆

耳の不自由な方が、自分の耳が不自由であることを表すのに使用します。また、自治体、病院、銀行などがこのマークを掲示し、耳の不自由な方から申し出があれば必要な援助を行うという意思表示を示すのに用います。

-

聴覚障害と援助の内容を知らせる

聴覚障害は、外見からは障害が分からず、また障害の程度も、必要とする援助も、人によって違います。手話による援助よりも筆談のほうが分かったり、口元をはっきり見せて、ゆっくり話すほうが良い方もいます。そして聴覚障害者であることが分からないために病院の呼び出しなどで名前が呼ばれても聞こえず後回しになってしまう恐れがあります。

このため簡単に周囲に自分が聴覚障害者であることを知らせる必要があると、この「耳マーク」が考案されました。

このマークの形は、耳に音が入ってくる様子を矢印で示し、聞き手が一心に聞き取ろうとする姿をイメージしています。耳マークだけでは、その人が受けたい援助は分からないため「耳が不自由です。お手数ですが筆記してください」といった、自分が受けたい援助を示したカードをあわせて利用することもあります。 -

聴覚障害者が援助を受けやすい環境を目指す

このほか耳マークは、自治体や銀行、病院などが、聴覚障害者に援助をしますよと呼びかけるマークとしても利用されています。このマークがあることで、聴覚障害者は援助の依頼がしやすくなります。

-

- 【例3】

-

◆耳マーク◆

- 聞こえが不自由なことを表すマークです。

- 耳の不自由な方が、自分の耳が不自由であることを自己表現するために考えられました。

- 耳の不自由な方と話すときは「はっきりと口元を見せて話す」「筆談をする」などの配慮をお願いします。

- 【例4】

-

- 聞こえが不自由なことを表すマークです。

- 聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益を蒙ったり、社会生活上で不安が少なくありません。

- このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法に配慮する必要があります。

- 【例5】

-

- このマークは、聞こえが不自由なことを表す「耳マーク」です。

- 口元を見せてはっきり話したり、筆談でやり取りするなどの配慮が必要です。

- 【例6】

- 耳マークは「聞こえが悪い」ことが一目で分かるように考案されたものです。○ ○市では公共施設の窓口にこの「耳マーク」を掲示し、聴覚障害の方がいら したときにはっきり口元を見せて話したり、筆談をするなどの応対をいたします。また総合案内でも庁舎内で「耳マークカード」の貸し出しをしておりますので、ご利用ください。

耳マーク管理規定

耳マーク利用・管理規定

前文 この規定は、耳マークの著作権が正規に社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(以下全難聴)に帰属したことに鑑み、その利用と管理のあり方を定めたものである。

障害者自立支援法の制定により障害者が地域で生活するために必要に応じて必要な支援が受けられる権利が保障された。

耳マークの普及が全国の難聴者、中途失聴者の権利擁護の推進と福祉の増進および完全参加と平等の社会実現に資するものであり、聴覚障害者、とりわけ難聴者・中途失聴者への理解が深まるものであると期待する。

- 第1条

- この規定は全難聴が文化庁に登録した耳マーク著作権の利用および管理に関する事項を定めたものである。

- 第2条

- 全難聴は前文に記されているように難聴者・中途失聴者の権利擁護のために、耳マークが制定された精神に則って広く活用されるよう努力するものとする。

- 二項

- 公共の福祉目的のために利用される限り、その利用に関する申しこみを妨げてはならない。

- 第3条

- 第2条の条項に準拠し、耳マーク著作権使用料は徴収しないものとする。

- 第4条

- 耳マークの複製に際し、形状は崩さないこと。ただし、利用目的に合わせて耳マークを縮小・拡大することは認める。

- 二項

- 色は、全国標準規格である大日本印刷(株)カラーチャートのNo.80-80の明るい緑色を原則とする。またそれに近似した色であれば可とする。

- 第5条

- 耳マークの管理統括については、耳マーク部長がその責を負うものとする。対外折衝などの補佐業務については全難聴事務局がその任にあたる。

- 第6条

- 耳マークの利用申請に関する通常業務の受付窓口は全難聴事務局に設置し担当者が実務を担うものとする。

- 第7条

- 前条記載の事項に関して、その利用申請があったときは、次によ取り扱うものとする。

- 様式1に定める耳マーク利用申請書に必要事項を記入し、提出を受ける。

- 担当者は利用申請書が提出されたときは、すみやかに普及の趣旨にかなっているか申請内容を精査する。

- 特段の問題がない場合は承諾書を郵送する。

- 申請内容に疑義を感じたときは遅滞なく耳マーク部長の判断を仰ぐ。

附則

本規定は平成15年7月1日から施行する。

本規定は平成21年2月1日から改定施行する。

耳マーク画像

耳マーク

申請をしていただく上でのお願い

できるだけ、耳マーク画像のそばに「耳マーク」という文字を入れてください。小さくてもかまいません。一般の方への理解がすすむようにということです。